仭僔僼僩儘僢僋仭丂

丂僔僼僩儗僶乕偑俹偺埵抲偵偁傞忬懺偱僽儗乕僉儁僟儖傪俇侽昩埲忋摜傒懕偗傞偲丄僔僼僩儘僢僋偑偐偐傝儗僶乕偑俹偺埵抲偐傜摦偐側偔側傝傑偡丅

丂儘僢僋傪夝彍偡傞偵偼僽儗乕僉儁僟儖偑偐傜堦搙懌傪棧偟丄儁僟儖傪摜傒側偍偟傑偡丅

丂乮俛俴偵妋擣嵪傒乯

仭妛廗婡擻晅偒俙俿偺奣梫仭丂

丂僪儔僀僶乕偑憖嶌偡傞傾僋僙儖偲僽儗乕僉偺摜傒曽偵偮偄偰丄夁嫀悢暘娫偺憖嶌傪尦偵俇僷僞乕儞偺僾儘僌儔儉偑帺摦揑偵慖戰偝傟傑偡丅

丂僾儘僌儔儉偼丄暯抧偱偺僄僐僪儔僀僽岦偗偺僷僞乕儞丄僗億乕僣僪儔僀僽岦偗偺僷僞乕儞丄偦偺拞娫偺僷僞乕儞偺俁庬偑偁傝丄偝傜偵丄搊傝嶁丄壓傝嶁側偳偺忦審偵傛傝僷僞乕儞曄壔偟傑偡丅

丂椺偊偽丄傾僋僙儖傪嫮偔摜傒崬傓偲僗億乕僣僪儔僀僽偲敾抐偝傟僔僼僩傾僢僾偑抶傔偵偵側傝傑偡丅傾僋僙儖傪寉偔摜傫偱塣揮偡傞偲僔僼僩傾僢僾傕憗傔偵側傝掅擱旓塣揮岦偗偺僷僞乕儞偲側傝傑偡丅

丂乮徻嵶偼仺http://meganiste.com/archives/2006/03/30/20060330_223342.shtml乯

仭儕僶乕僗帪偺拲堄仭

丂僔僼僩儗僶乕傪俼偵擖傟傞偲僶僢僋僜僫乕偑摥偒傑偡偑丄偙偺偲偒儅儖僠僼傽儞僋僔儑儞僨傿僗僾儗乕偍傛傃僆乕僨傿僆憖嶌偑弌棃側偔側傝傑偡丅

丂偙傟傜偼僶僢僋僜僫乕婡擻偑桪愭偝傟傞堊偱偁傝丄椺偊偽丄僶僢僋偟側偑傜僆乕僨傿僆儕儌僐儞偱儃儕儏乕儉傪壓偘傞側偳偺憖嶌偼弌棃傑偣傫丅

仭儅僯儏傾儖儌乕僪偱偺俀懍敪恑仭

丂掆巭帪偵俀懍偵僔僼僩傾僢僾偟偰偐傜敪恑乮俀懍敪恑乯偟偨応崌丄幵懁偑帺摦偱峴偆僔僼僩僟僂儞偼俀懍傑偱偟偐偝偑傜側偔側傝傑偡丅

丂妸傝傗偡偄楬柺側偳偱俀懍敪恑傪峴偭偨応崌丄掆巭亅敪恑傪孞傝曉偡枅偵丄敪恑慜偵俀懍偵僔僼僩傾僢僾偡傞庤娫傪徣偄偰偔傟傑偡丅

丂儅僯儏傾儖儌乕僪偱偺僗僲乕儌乕僪偲偟偰巊偊傑偡丅乮儅僯儏傾儖儌乕僪偱偼僗僲乕儌乕僪僗僀僢僠偼柍岠偲側傝傑偡乯

丂偙偺儌乕僪偼庤摦偱侾懍偵僔僼僩僟僂儞偡傞偲夝彍偝傟丄幵偑峴偆僔僼僩僟僂儞偱傕侾懍傑偱偝偑傞傛偆偵側傝傑偡丅

丂乮偙偺忣曬偼丄俵俠屻俁侽俈俽倂偵偍忔傝偺儌儞懢偝傫偐傜捀偒傑偟偨乯丂

丂

仭僼儏乕僄儖僇僢僩偵偮偄偰乮傾僋僙儖俷俥俥偺帪丄擱椏僇僢僩偲側傞忦審偼丠乯仭

丂僼儏乕僄儖僇僢僩偺奐巒偼丄憱峴忬懺偐傜傾僋僙儖傪俷俥俥乮傾僋僙儖儁僟儖傾僀僪儖僗僀僢僠俷俶乯傛傝奐巒偝傟丄

丂儕僇僶儕乕椞堟乮擱椏僇僢僩忬懺偐傜擱椏暚幩忬懺傊偺曄峏抧揰乯偺栺侾侽侽侽乣侾俀侽侽倰倫倣偵帄傞傑偱宲懕偟傑偡丅

丂乮偨偩偟悈壏傗幵懍偱曄壔偡傞乯

丂偙偺儕僇僶儕乕椞堟偼僄儞僕儞惂屼僐儞僺儏乕僞乕偱寛掕偝傟傑偡偑丄僜僼僩僂僃傾乕偺庬椶偵傛偭偰庒姳偺嵎堎偑偁傝傑偡丅

丂偳偺応崌傕攔弌僈僗婯惂偵増偭偨宍偱丄幵椉偺僞僀僾摍偵傛偭偰堘偄偑偁傝傑偡偑丄奣偹婯掕傾僀僪儕儞僌夞揮悢偵懳偟偰

丂栺俆侽侽倰倫倣傎偳崅傔偺埵抲偱奐巒偝傟傑偡丅

丂崅傔偺夞揮堟偱幚巤偝傟傞棟桼偲偟偰偼丄僼儏乕僄儖僇僢僩忬懺偺僄儞僕儞偵偍偄偰僄儞僕儞夞揮偑掅壓偟偰偄偔応崌丄

丂姷惈椡乮巭傔偰傕壓偑偭偰偄偙偆偲偡傞椡乯偑塭嬁偟偰惂屼傪忋夞偭偰掅壓偟偰偟傑偆偺傪杊偖堊偱偡丅

丂乮偙偺婰弎偼丄僾僕儑乕僀儞僼僅儊乕僔儑儞僙儞僞乕偐傜偺夞摎傪尦偵偟偨傕偺偱偡乯

丂丂

仭儘僢僋傾僢僾惂屼偵偮偄偰乮夞揮悢偑壓偑傝儘僢僋傾僢僾偑奜傟傞忦審偼丠乯仭

丂俙俴係宆僆乕僩儅僠僢僋僩儔儞僗儈僢僔儑儞偼俀懍偐傜儘僢僋傾僢僾偺惂屼傪峴偭偰偄傑偡丅

丂儘僢僋傾僢僾惂屼偼俷俥俥亅俷俶乮侽亅侾侽侽亾乯偲尵偆惂屼偱偼側偔丄俷俥俥亅俷俶亾乮侽乣侾侽侽傪柍抜奒乯偱峴偭偰偄傑偡丅

丂儘僢僋傾僢僾偺夝彍偼儘僢僋傾僢僾忬懺偺幵懍傗傾僋僙儖奐搙丄僄儞僕儞夞揮悢傗悈壏丄桘壏摍條乆側梫慺傪張棟偟偰幚巤偟偰偄傞偺偱丄

丂堦奣偵壗夞揮偲尵偆傛偆側悢抣僨乕僞偼偛偞偄傑偣傫丅

丂乮偙偺婰弎偼丄僾僕儑乕僀儞僼僅儊乕僔儑儞僙儞僞乕偐傜偺夞摎傪尦偵偟偨傕偺偱偡乯

丂

仭僗僺乕僪儊乕僞偺愒儊儌儕偲婏悢昞帵仭

丂

丂僗僺乕僪儊乕僞偺俆侽丄俋侽丄侾俁侽偺儊儌儕偑愒偔側偭偰偄傑偡丅偙傟偼墷廈偱偺惂尷懍搙傪昞帵偟偨傕偺偱偡丅

丂僼儔儞僗傪巒傔偲偡傞墷廈奺崙乮堦晹傪彍偔乯偺惂尷懍搙偼壓婰偺俁庬椶偱偡丅

丂墷廈偱偼摴楬偱偺惂尷懍搙昞帵偼彮側偔僪儔僀僶乕偼帺暘偱惂尷懍搙傪妎偊偰偍偔昁梫偑偁傝傑偡丅

丂偦偺偨傔惂尷懍搙傪儊乕僞忋偵愒儊儌儕偱昞帵偟偰偄傑偡丅

丂

丂丂巗奨抧丗俆侽倠倣乛倛

丂丂巗奜堦斒摴楬丗俋侽倠倣乛倛

丂丂崅懍摴楬丗侾俁侽倠倣乛倛

丂

丂惂尷懍搙偵崌傢偣偨悢帤傪儊乕僞偵昞帵偟偰偄傞偨傔丄擇寘栚偼婏悢偵側偭偰偄傑偡丅擔杮偱偼擇寘栚偼嬼悢偑堦斒揑側偺偱堘榓姶傪姶偠傞曽傕偍傜傟傞傛偆偱偡丅

丂

丂

丂偙偺忣曬偼係侽俈俽倂偵偍忔傝偺偆傔偒傫偝傫偐傜捀偒傑偟偨丅

丂惂尷懍搙昗幆偺幨恀偼俁侽俈俽倂偵偍忔傝偺僼儔儞僗偺偍椬偝傫偐傜捀偒傑偟偨丅丂

仭僀僌僯僢僔儑儞俷俶忬懺偱偺巤忶仭丂

丂僀僌僯僢僔儑儞傪俷俶偵偟偨忬懺偱偼僉乕儕儌僐儞偼巊梡偱偒傑偣傫丅僄儞僕儞傪偐偗偨傑傑幵奜偐傜巤忶偟偨偄応崌偼丄暿偺僉乕傪尞寠偵嵎偟崬傫偱庤摦偱巤忶偟傑偡丅

仭僆乕僩儚僀僷乕乮愢柧彂偺岆傝乯仭丂

丂壓偺庢愢敳悎偺儚僀僷乕儗僶乕偺愢柧偵偮偄偰丄愒怓壓慄晹偼乭俬娫寚摦嶌乭丄惵怓壓慄晹偼乭掆巭乛俙倀俿俷乭偑惓夝偱偡丅

丂乮俛俴偵妋擣嵪傒乯

仭僆乕僩儚僀僷乕偺夝彍仭

丂僆乕僩儚僀僷乕傪愝掕屻丄僆乕僩儚僀僷乕傪夝彍偡傞偵偼丄儗僶乕傪堦搙乭俬乭偺埵抲偵擖傟偨屻丄乭侽乭偺埵抲偵栠偟傑偡丅

丂儚僀僷乕偼庤摦憖嶌埵抲偑桪愭偝傟傞偺偱僆乕僩儚僀僷乕偼夝彍偲側傝傑偡丅

丂乮俛俴偵妋擣嵪傒乯

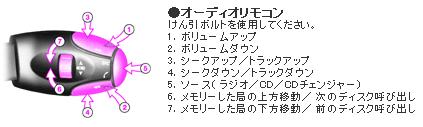

仭僆乕僨傿僆儕儌僐儞偺僜乕僗僗僀僢僠仭丂

丂壓恾嘍偺僜乕僗僗僀僢僠偵偮偄偰偺拲堄偱偡丅僔僼僩儗僶乕傪俼偵擖傟偰儅儖僠僼傽儞僋僔儑儞僨傿僗僾儗乕偵僶僢僋僙儞僒乕偺昞帵偑偱偨屻丄

丂僜乕僗僗僀僢僠偺嵟弶偺憖嶌偼柍岠偵側傝傑偡乮俀搙墴偟偑昁梫偵側傞乯丅偙傟偼僄儞僕儞巒摦屻侾夞偺傒敪惗偟傑偡丅

丂僔僼僩儗僶乕偑俼偺忬懺偱偼僆乕僨傿僆儕儌僐儞偼憖嶌偱偒傑偣傫偺偱乮忋婰俙俿憖嶌偺崁栚傪嶲徠乯懠偺僊傾偵堏摦偟偨屻偵丄偙偺尰徾偑婲偒傑偡丅

丂乮俛俴偵妋擣嵪傒乯

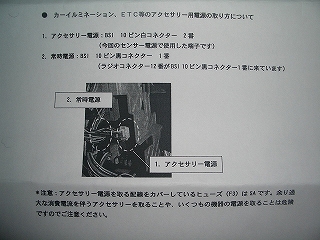

仭忢帪揹尮偲傾僋僙僒儕乕揹尮仭丂

丂俤俿俠側偳偺庢傝晅偗偵昁梫側丄忢帪揹尮偲俙俠俠偵偮偄偰偺帒椏偱偡丅

丂夋憸傪僋儕僢僋偡傞偲俹俢俥偑奐偒傑偡丅

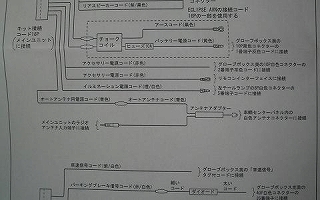

仭僆乕僨傿僆偺愙懕仭

丂僆乕僨傿僆傗僫價僎乕僔儑儞傪愙懕偡傞嵺偺丄僀儖儈僱乕僔儑儞丄僷乕僉儞僌僽儗乕僉姶抦丄儕僶乕僗姶抦側偳偺愙懕椺偱偡丅

丂夋憸傪僋儕僢僋偡傞偲俹俢俥偑奐偒傑偡丅

仭僶僢僥儕乕偺夝慄丒愙懕帪偺拲堄仭

丂揹憰昳庢傝晅偗偺側偳偱丄僶僢僥儕乕偺攝慄傪夝慄丒愙懕偡傞嵺偼壓婰庤弴偱峴偄傑偡丅

丂偙傟偼丄僐儞僺儏乕僞傊偺塭嬁傪峫椂偟偨傕偺偱偡丅

丂嘆夝慄庤弴

丂丂丂儃儞僱僢僩傪奐偗偨忬懺偵偟偰幵偺僪傾傪偟傔傑偡丅儖乕儉儔儞僾傗儊乕僞僷僱儖偺儔儞僾偑慡偰徚偊偰偐傜係暘懸偪傑偡丅

丂丂丂偦偺娫偼僪傾偺奐暵側偳丄幵偺僙儞僒乕偑摥偔偙偲偼堦愗峴傢側偄傛偆偵偟傑偡丅

丂丂丂儃儞僱僢僩傪奐偗傞儗僶乕傪堷偔偨傔偵偼僪傾傪奐偗傞昁梫偑偁傞偺偱丄昁偢係暘傪悢偊傞慜偵奐偗偰偍偒傑偟傚偆丅

丂丂丂係暘宱夁偟偨傜僶僢僥儕乕偺儅僀僫僗抂巕傪奜偟傑偡丅

丂丂丂僄傾僶僢僋傪奜偡嶌嬈傪峴偆応崌偼丄僶僢僥儕乕抂巕傪奜偟偨屻丄偝傜偵侾侽暘宱夁偟偰偐傜峴偄傑偡丅

丂嘇愙懕庤弴

丂丂丂幵偺僪傾傪慡偰暵傔偨忬懺偵偟偰丄僶僢僥儕乕抂巕偵攝慄傪愙懕偟傑偡丅

丂丂丂亄丄亅抂巕偲傕奜偟偨応崌偼亄抂巕丄亅抂巕偺弴偵愙懕偟傑偡丅

丂丂丂攝慄愙懕屻丄係暘娫懸偪傑偡丅偦偺娫偼僪傾偺奐暵側偳丄幵偺僙儞僒乕偑摥偔偙偲偼堦愗峴傢側偄傛偆偵偟傑偡丅

丂丂丂係暘偑宱夁偟偨傜丄僉乕傪偝偟偰僀僌僯僢僔儑儞傪俷俶偵偟偰侾暘宱夁傪懸偪傑偡丅

丂丂丂僄儞僕儞偼偐偗偢偵懸偪傑偡丅

丂

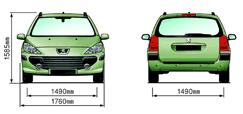

仭僩儗僢僪暆乮愢柧彂偺岆傝乯仭丂

丂僩儗僢僪暆偵偮偄偰丄庢埖愢柧彂偱偼慜屻偲傕1490mm偲偁傝傑偡偑丄僇僞儘僌偍傛傃儊乕僇僒僀僩彅尦昞偱偼慜1490mm丄屻傠1510mm偲偁傝傑偡丅

丂偙傟偼俀侽侽俆擭俋寧嶌惉偺庢埖愢柧彂偺悢抣偑岆偭偰偄傞傕偺偱丄慜1490mm丄屻傠1510mm偑惓偟偄悢抣偱偡丅

丂俀侽侽俇擭俋寧偵嶌惉偝傟偨庢埖愢柧彂偱偼悢抣偑掶惓偝傟偰偄傞偦偆偱偡丅

丂乮俹俰偵妋擣嵪傒乯

仭僙儞僞儕儞僌僣乕儖偺巊偄曽仭丂

丂僗儁傾僞僀儎偺拞偺儂儖僟乕偵僙儞僞儕儞僌僣乕儖偲偄傢傟傞朹偑偁傝傑偡丅

丂儂僀乕儖傪晅偗傞慜偵僴僽懁偺僱僕偵晅偗偰偍偔偲丄儂僀乕儖傪僴僽儕儞僌偵偼傔傞嶌嬈偑妝偵側傝傑偡丅

丂儂僀乕儖傪僴僽偵偼傔偨屻丄儃儖僩俁杮傪憓擖偟傑偡丅僙儞僞儕儞僌僣乕儖傪敳偄偰巆傝侾杮偺儃儖僩偲擖傟懼偊傑偡丅

丂丂乮庢愢傪傒偨偩偗偱偼壗偵巊偆傕偺側偺偐偑暘偐傜側偐偭偨偺偱宖嵹偟傑偟偨乯

丂

仭搻擄杊巭儃儖僩仭丂

丂庢愢偺拞偵師偺傛偆側拲堄偑婰嵹偝偰偄傑偡丅

丂

丂仠搻擄杊巭儃儖僩偺愱梡僜働僢僩傪偟傛偆偡傞偲偒偼挌擩偵埖偭偰偔偩偝偄丅媫寖側椡傪壛偊偨傝丄棎朶偵儗儞僠傪夞偡偲丄僺儞傪攋懝偡傞偙偲偑偁傝傑偡丅

丂

丂姩崌晹偼幨恀偺傛偆偵娵偄宍忬傪偟偰偄傑偡丅僺儞偺攋懝偲偄偆傛傝偼丄姩崌晹傪僫儊偰偟傑偆壜擻惈偑偁傝拲堄偑昁梫偱偡両両

丂

仭僇儔乕僐乕僪仭丂

丂

丂

丂庢愢偵傛傞偲丄僇儔乕僐乕僪偼塣揮惾偺僪傾傪奐偗偨偲偙傠偵昞帵偝傟偰偄傞偙偲偵側偭偰偄傑偡丅

丂嵍偺幨恀偱愒偔埻偭偨晹暘偑僇儔乕僐乕僪偺昞婰偱偡丅

丂偙傟偵懳偟丄擔杮崙撪偱埖傢傟偰偄傞僇儔乕僐乕僪偼擔杮揾椏岺嬈夛(JPMA)傛傝敪峴偺僆乕僩儁僀儞僩僇儔乕僘偵婰嵹偺婰崋偱偡丅

丂廋惓揾憰傗摿拲怓偺僇儔乕僆乕僟傪峴偆応崌丄幵椉儔儀儖偺婰崋偱偼奩摉怓偑側偄偺偱拲堄偑昁梫偱偡丅

丂乮僾僕儑乕幵偺怓尒杮偺堦椺偼偙偪傜乯

丂

丂偨偲偊偽丄Holts僇儔乕挷怓僔僗僥儉側偳偱僆乕僟偡傞応崌偼丄幵椉儔儀儖偵婰嵹偺僐乕僪偱偼奩摉柍偟偲敾抐偝傟傑偡丅

丂僄乕僎僽儖乕偺応崌丄Holts僇儔乕MINI-MIX偺挷怓婡偱偼乽MF乿偱搊榐偝傟偰偄傑偟偨丅

丂扐偟丄2009擭9寧帪揰偱Holts僇儔乕挷怓僔僗僥儉偺WEB僒僀僩偺僨乕僞偵偼枹搊榐偱偡丅

丂MINI-MIX愝抲揦偺挷怓婡偱捈愙搊榐僨乕僞傪妋擣傕傜傢側偗傟偽僸僢僩偟傑偣傫丅

丂

丂

丂

丂

丂

丂

丂僇儔乕僐乕僪偵偮偄偰丄僄乕僎僽儖乕偺椺偱偼壓婰偺捠傝昞尰偑堎側傝傑偡丅

丂

丂丒俲俵俥俢丂丂丗幵椉偺儔儀儖昞婰

丂丒俵侽俁俥丂丂丗惓婯僨傿乕儔偺僞僢僠儁儞僇儔乕僐乕僪

丂丒俁俥乮俵俥乯丗擔杮揾椏岺嬈夛僆乕僩儁僀儞僩僇儔乕僘偺婰崋偱乽3F乿傑偨偼乽MF乿

丂

丂

丂

丂

仭僼儔儞僗杮崙偱偺僇儔乕儔僀儞僫僢僾仭

丂杮審偼庢埖愢柧彂偲偼娭學偁傝傑偣傫偑丄梋択偲偟偰嵹偣偰偍偒傑偡丅

丂僼儔儞僗偱偼丄擔杮偱攧傜傟偰偄側偄怓偺俁侽俈俽倂偑憱偭偰偄傑偡丅

丂壓偺夋憸偼偦偺僇儔乕僒儞僾儖偲柤徧偱偡丅擔杮偱偺柤徧偼丄偙傟傪傕偲偵擔杮恖偑妎偊傗偡偄柤慜偵曄偊偰偁傞傛偆偱偡丅

丂

丂偲偙傠偑丄僄乕僎乕僽儖乕偩偗偼柤慜偑偤傫偤傫偪偑偄傑偡丅僉儗僀側奀傪昞尰偟偨傕偺偱偡偑丄擔杮偱偼倰倕們倝倖倕乮僽儔僕儖偺峘挰乯 傛傝傕僄乕僎奀偺曽偑惵傪僀儊乕僕偟堈偐偭偨偺偱偟傚偆丅

丂傕偟僼儔儞僗偱乽壗怓偺PEUGEOT偵忔偭偰偄傞偺丠乿偲暦偐傟偰傕僄乕僎乕僽儖乕偱偼捠偠傑偣傫乮徫乯

丂

丂乮夋憸傪僋儕僢僋偡傞偲奼戝偟傑偡丅No.12偺僇儔乕僒儞僾儖偑幨偭偰偄傑偣傫丅儌儞僥僋儕僗僩偺曽偛傔傫側偝偄両乯

仭儔僎僢僕僇僶乕偺廂擺仭丂

丂

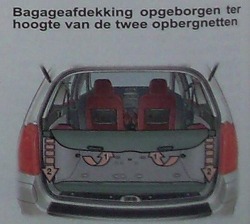

丂墷廈斉偺庢愢偵偼丄儔僎僢僕僇僶乕乮僩僲僇僶乕乯傪儔僎僢僕儖乕儉嵟屻旜偵廂擺偱偒傞偙偲偑婰嵹偝傟偰偄傑偡丅

丂偲偙傠偑丄擔杮偺庢愢偵偼婰嵹偝傟偰偄傑偣傫丅

丂廂擺偲偄偭偰傕丄偦偺僗儁乕僗偵擖傞偲偄偭偨掱搙偱丄僉儗僀偵廂傑傞傢偗偱偼偁傝傑偣傫丅

丂

丂幨恀偼僆儔儞僟岅斉偺庢愢偺奊偱偡丅儔僎僢僕僇僶乕偑椉懁偺僱僢僩偺嬤偔偵擖傞偲偄偆帠偑彂偐傟偰偄傑偡丅丂